Le blasé se reconnaît à un mélange de détachement et de lassitude résignée : convaincu que rien ne changera vraiment, il pose sur les projets un regard de spectateur ironique et s’investit à peine. Sa phrase fétiche pourrait être « à quoi bon ? ». Derrière cette désaffection se cache une déception accumulée : après avoir vu des chantiers avorter et des promesses s’évaporer, il s’est construit une carapace de scepticisme protecteur. Feignant l’indifférence, il ménage son énergie et se prémunit d’une nouvelle désillusion. Pourtant, ce retrait n’implique pas un manque de lucidité : il détecte vite incohérences et failles, mais choisit de ne pas agir, persuadé que tout effort serait gaspillé. Plus l’équipe s’enthousiasme, plus il brandit son ironie froide pour tempérer l’ardeur collective. Pour lui, la motivation n’est qu’un piège d’espérances déçues ; l’économie d’engagement lui paraît la seule stratégie raisonnable. Cette posture lui confère parfois un air d’expert lucide, raffinant son aura d’infaillibilité.

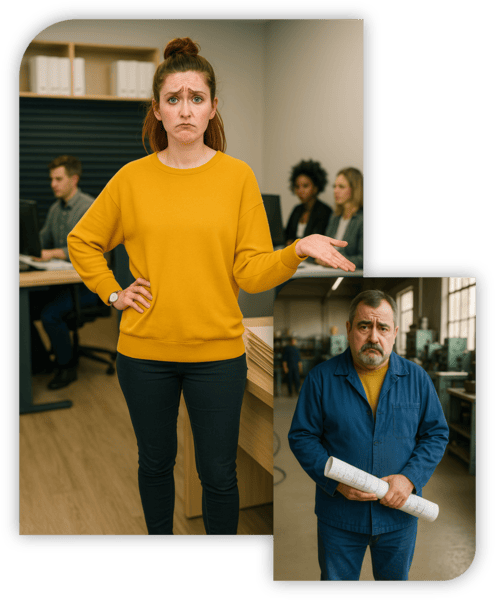

On reconnaît le blasé à une série de comportements. Il accueille chaque nouveauté par un haussement d’épaule ou un soupir appuyé, concluant qu’« on a déjà tout essayé ». En réunion, il se cale au fond, bras croisés, visage impassible, ponctuant les présentations de murmures désabusés ou de remarques laconiques comme « vous verrez bien ». Son ton monocorde laisse entendre que chaque tentative d’optimisme est naïve. Plutôt que de débattre, il se tait, arborant un demi-sourire en attendant l’orage. Quand survient un revers, il lâche un « je l’avais dit » triomphal qui conforte sa posture. À la machine à café, il déroule un catalogue de déconvenues, nourrissant une atmosphère de résignation partagée. Ses courriels, courts et ironiques, se terminent par des points de suspension lourds de sens. Confronté à une urgence, il avance lentement, invoquant l’inefficacité du processus plutôt que sa propre implication. Tous ces signaux convergent vers un même message : inutile de lutter, mieux vaut se préserver.

Sous son air désabusé, le blasé conserve des besoins bien réels. D’abord la reconnaissance d’expérience : savoir que ses alertes, même critiques, sont entendues l’empêche de se croire consulté pour la forme. Il exige ensuite une cohérence tangible : des objectifs réalistes et des moyens clairs, sans quoi son réflexe négatif se légitime. Sa lassitude cache un désir de perspective positive concrète : des résultats rapides, même modestes, rallument son intérêt plus sûrement qu’un discours exalté. La transparence est primordiale : partager contraintes, scénarios alternatifs et indicateurs de succès lui prouve que la démarche repose sur autre chose que des slogans. Enfin, il aspire à une implication ciblée : confiez-lui un rôle où son œil critique prévient les dérives plutôt qu’un poste d’ambassadeur enthousiaste. Quand ces leviers sont activés, son scepticisme se détend ; à défaut, il creuse son sillon cynique, persuadé d’être le seul lucide parmi des enthousiastes naïfs.

Voici 5 conseils pour la gérer au mieux :

Grâce à la méthode PACTE, le blasé apprend à convertir son scepticisme en veille constructive. Les phases de perception et d’analyse l’aident à distinguer faits et croyances, tandis que la communication lui offre un cadre pour formuler des alertes suivies de solutions. Pendant la transformation, il expérimente l’impact de ses propositions dans des actions ciblées, et l’évaluation consolide ces succès. Peu à peu, il passe de censeur fataliste à référent pragmatique : il détecte les failles sans étouffer l’élan collectif et trouve enfin la reconnaissance équilibrée qu’il recherchait.