Le sacrificiel est une personnalité qui fait de l’abdication de soi un réflexe de survie : pour éviter le rejet, il s’impose en première ligne, se porte volontaire pour les corvées et transforme chaque défi en pénitence méritoire. Cette abnégation programmée lui permet de se sentir indispensable, mais elle masque une peur viscérale d’être jugé inutile. Lorsqu’un nouveau projet surgit, il choisit la tâche la plus lourde, convaincu que souffrir pour le collectif achète la reconnaissance qu’il n’ose réclamer directement. Au lieu de poser des limites, il accumule les heures tardives, refuse l’aide et mentionne ses difficultés uniquement pour rappeler qu’il « tient bon ». Sa fatigue devient alors un badge d’honneur ; il cultive l’image d’un héros silencieux sacrifiant plaisir et équilibre pour la réussite commune. Cette posture, admirée à première vue, finit par créer une dépendance à la plainte et accable l’équipe, partagée entre gratitude et inquiétude.

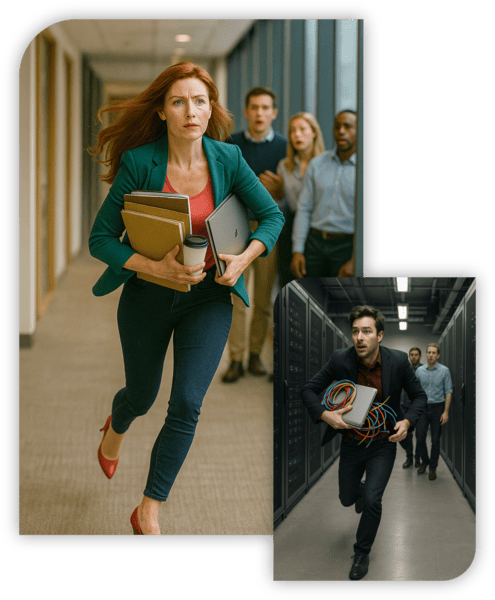

Dans le quotidien, le sacrificiel se reconnaît à un cortège de signaux répétitifs. Il proclame spontanément « Je m’en charge » avant même qu’une demande soit formalisée, puis empile missions urgentes et tâches ingrates sans jamais solliciter d’arbitrage. Sa journée s’étire, ponctuée de soupirs théâtraux et de remarques sur la pile de dossiers qu’il « doit absolument terminer ». Lorsqu’un collègue propose de l’aider, il décline, arguant qu’il ne veut pas déranger et qu’il finira plus vite seul. Son corps trahit la surcharge : cernes, dos voûté, gestes lents, tandis qu’il rejette toute pause pour « tenir la barre ». En réunion, il reste discret jusqu’à signaler, voix lasse, qu’il absorbera le surplus, laissant flotter une culpabilité diffuse. Sous stress, il dramatise sa fatigue, exhibe ses maux physiques comme trophées sacrificiels et conclut que personne ne mesure vraiment tout ce qu’il supporte encore et encore.

Pour apaiser la spirale sacrificielle, il faut repérer ses moteurs cachés. Le premier est un besoin de reconnaissance tangible : des remerciements précis et publics qui prouvent que son travail ne se perd pas dans l’ombre. Vient ensuite la sécurité émotionnelle : pouvoir avouer ses limites sans craindre d’être accusé d’égoïsme. Il réclame une répartition équitable des responsabilités ; voir les autres porter leur part dissipe l’idée qu’il doit se sacrifier pour sauver la mission. Un quatrième levier est l’autonomie choisie : décider, et non subir, les tâches qu’il assumera renforce son sentiment de maîtrise. Enfin, le besoin d’épanouissement personnel devient pressant : s’autoriser des activités gratifiantes, même hors travail, brise l’équation « plaisir = faute » qui entretient la souffrance. Tant que ces leviers restent ignorés, chaque bouffée de fatigue réactive le discours du martyre et l’incite à redoubler d’efforts pour mériter sa place.

Voici 5 conseils pour la gérer au mieux :

Grâce à la méthode PACTE, le sacrificiel transforme la souffrance méritoire en engagement équilibré. Les phases de perception et d’analyse l’aident à reconnaître le schéma « sacrifice = amour » ; la communication lui offre un vocabulaire pour exprimer ses besoins sans honte ; la transformation entraîne la mise en place de limites saines ; enfin, l’évaluation consolide ces nouveaux automatismes. Peu à peu, il conserve son sens du service mais choisit ses batailles : il négocie la charge, célèbre ses réussites sans culpabilité, accepte l’aide des autres et devient un partenaire fiable plutôt qu’un martyr épuisé. L’équipe profite alors de son dévouement sans subir la lourdeur émotionnelle qui l’accompagnait.